Се, что добро или что красно,

Се, что добро или что красно,

но еже житии братии вкупе…

Пс. 132

З благословення Онуфрія, митрополита Харківського та Богодухівського, священноархімандрита Свято-Покровського чоловічого монастиря м. Харкова.

Історія Харківського Покровського монастиря невіддільна від життя і духовного подвигу людей, які населяли або якимось чином пов’язані з цим монастирем.

Заснування монастиря було пов’язане з перенесенням у 1726 році єпископом Білгородським Єпіфанієм Тихорським та князем Михайлом Голіциним Архієрейської школи до міста Харкова, яка пізніше отримала статус Колегіуму. Переведена з Білгорода школа-семінарія називалася греко-латино-слов’янською, а з 1734 року – Харківським Колегіумом. Одночасно тут займалися до 500 дітей із різних станів населення Східної України. Тут працювали знамениті філософ Григорій Сковорода та письменник С.Ф. Квітка-Основ’яненка.

У 1799 році преосвященний Єпіфаній перетворює Колегіум на училищний монастир. Територія монастиря влаштувалася навколо збудованого у 1689 році та освяченого митрополитом Білгородським Авраамієм Покровського храму.

Покровський храм є найстарішим із споруд міста, що збереглися до наших днів, вінцем української архітектури 17 століття. Це одна з найстаріших кам’яних споруд Харкова. Храм розташований дуже вдало, він ніби ширяє над мальовничою долиною річок Харків та Лопань.

Внутрішні стіни верхнього храму було розписано вчителем І.Є. Рєпіна – талановитим українським художником Бунаковим. У нижньому храмі було встановлено престол Трьох Святителів. Після оновлення у 1846 році іконостасу храм освячено на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Першим намісником Харківського Покровського монастиря був призначений архімандрит Платон (Малиновський), який у майбутньому став архієпископом Московським та Севським. 1729 року його було призначено архімандритом Старо-Харківського Курязького монастиря та ректором нововідкритого Харківського Колегіуму.

1752 року, до дня Святої Трійці, до Харкова прибув святитель Іоасаф Білгородський.

Служив святкову службу в Колегіумському Покровському храмі, де висвятив в сан ієродиякона насельника Покровського монастиря, свого племінника ченця Наркісса Квітку. Взагалі святитель Іоасаф дуже любив Покровський монастир і, приїжджаючи до Харкова, часто звершував тут Богослужіння.

У 1753 році Білгородським святителем Іоасафом (Горленком) був призначений на посаду ректора Колегіуму та намісника Харківського Покровського монастиря преподобний Рафаїл (Мокренський).

Життєпис отця Рафаїла було опубліковано ще у 19 столітті у книзі «Життєпис вітчизняних подвижників благочестя 18-19 ст.», де він значився у подвижниках благочестя Харківського краю. Архімандрит Рафаїл вів подвижницьке життя. Зарахований до лику святих у 2008 році. Пам’ять Собору Святогірських святих 11/24 вересня.

Після закриття у 1788 році Старо-Харківського Преображенського Курязького монастиря вищезгаданий архімандрит Наркісс Квітка відправлений на спокій до Покровського монастиря. «…с назначением престойных келий и с невозбранением священнодействий когда для спасения души своей пожелает». Але в Покровському монастирі «престойных» келій не знайшлося крім тих, що за дзвіницею, з двома комірками. Два роки у цих комірках прожив о. Наркіс, оплакуючи спустошення та запустіння дорогого йому Куряжа. Помер він 23 квітня /6 травня 1792 року у день храмового свята у Куряжі. Похований був у Покровському монастирі, ймовірно – у фамільному склепі своїх предків.

Архімандрит Наркісс Квітка, незважаючи на своє дворянське походження, був шаленим ченцем. Після нього залишилося «з одягу та іншого приладу» тільки те, що потрібно для поховання, інше все він роздав ще за життя: «Будучи аскетом у приватному відокремленому житті, він любив пишність храмів Божих, пишність і пишність у служінні. Чому він і перейнявся прикрасити всі курязькі храми і придбав для них стільки цінного начиння та одягу, скільки обитель не встигла придбати до нього за все своє столітнє існування».

У цей період Свято-Покровський училищний монастир швидко стає одним із основних православних навчально-просвітницьких центрів України поряд із Києво-Могилянською Академією.

У 1799 році була заснована Слобідсько-Українська Харківська єпархія, єпископом якої став Христофор Сулима. З цього часу Свято-Покровський учбовий монастир став також місцем проживання правлячих архієреїв.

З 22 червня 1835 року Слобідсько-Українською і Харківською єпархією керує святитель Мелетій (Леонтович). Він народився 6 листопада 1784 року. Його предки були особами духовного звання. У 1808 році, після закінчення Екатеринославської семінарії, як найкращий вихованець, його відправили за кошти держави до СПДА. У 1819 році, напередодні свята пам’яті Мелетія Антиохійського, він вступив в монашество. Того ж року він був посвячений у іеродиакона і ієромонаха. У 1826 році указом Священного Синоду його призначено єпископом Чигиринським, а 21 листопада відбулася його хіротонія.

Святитель Мелетій приділяв багато уваги роботі з розкольниками в Пермській єпархії, куди його призначили у 1828 році. За допомогою місіонерів йому вдалося звернути до об’єднання Церкви понад 2500 розкольників.

Владика Мелетій служив практично щодня, відвідував приходи та монастирі, виявляв особливу турботу про менш забезпечених прихожан, яким надавав всяческу матеріальну допомогу. Відвідував хворих, вдихаючи в них віру і християнське терпіння, гаряче молився за них. Він був абсолютним відсутнім алчності. У своєму побуті він вів суворе аскетичне життя. Проявляв самовідданість, надзвичайну працьовитість і покірливість у служінні Церкві.

Святитель Мелетій пішов до Господа в 1840 році. Його поховали в усыпальниці Харківського Свято-Покровського монастиря. Ще за життя святитель виявив особливі дари і був поважаний харківчанами як святий. Постановою Патріарха Пимена і Святого Синоду в лютому 1978 року його було включено до календаря святих. День пам’яті – 12 (25) лютого.

У 1841 році Харківську кафедру очолив ще один борець за віру – святитель Іннокентій (Борисов). Він народився 15 жовтня 1800 року у місті Єльці Орловської губернії в родині священика. У 1823 році закінчив КДА з ступенем магістра. Був призначений інспектором та професором церковної історії та грецької мови в Санкт-Петербурзьку духовну семінарію. У 1823 році вступив у монашество з ім’ям Іннокентій, був рукоположений у сан ієродіакона, трохи пізніше – у сан ієромонаха, а в 1836 році став єпископом Чигиринським, вікарієм Київської митрополії.

У ролі архіпастиря на Харківській кафедрі Іннокентій виконав велику роботу. Зокрема, преосвящений отримав дозвіл Святого Синоду на перенесення чудотворної Озерянської ікони Божої Матері на зиму з Куряжського монастиря до Покровського за участю урочистого Хрестного ходу.

При святителі Іннокентії архієрейська кафедра була перенесена з Покровського монастирського до Успенського собору. Були облаштовані семінарія і архієрейський будинок.

Проповіді святителя користувалися великим успіхом, читалися навіть при дворі, були перекладені на багато мов. Скоро він став відомістю. До нього звертались найвищопоставленіші особи імперії за порадою.

В 1848 році видатний український історик Н.І. Костомаров, який особисто добре знав святителя, так відгукувався про нього: “…був людина різносторонньо освічений і дуже приємний у бесіді. Не кажучи вже про його проповідницьку діяльність, яка з його приїзду раптово оживила Харків. Толпи глядачів різного стану та виховання збиралися в церкву до його служіння, і я теж не втрачав нагоди слухати його проповіді, які виголошувалися з ознаками великого таланту…”

У 1848 році святитель Іннокентій був переведений до Херсонської єпархії (м. Одеса), де й помер у 1857 році. Був канонізований Святим Синодом у 1997 році. День пам’яті – 25 травня / 7 червня.

У 1848 році після семирічної боротьби за православ’я проти баронів з Балтійського регіону та загалом німецької партії на Харківську кафедру був призначений єпископ Ризький, вікарій Псковської єпархії Філарет (Гумилевський).

Владика Філарет (Гумилевський) виконав значні розширення головної Хрестово-Покровської церкви, збудував два будинки із службами, а також дерев’яний будинок для богадельні. Під час служіння владики Філарета Гумилевського гробниці померлих архієреїв були замуровані у нішах, а гроб святителя Мелетія, який був шанований ще при житті, стояв під бальдахіном біля алтаря справа. Навколо нього стояли ікони та лампади.

Владика Філарет залишив після себе численні праці, які високо цінилися як сучасниками, так і нащадками. До сьогодні його “Історико-статистичний опис Харківської єпархії” залишається невичерпним джерелом інформації з історії Харківської єпархії. У 1859 році йому було призначено Чернігівську кафедру. З цього періоду відомий такий випадок. У Чернігівській губернії тероризувала епідемія холери. Щоб підбадьорити народ, владика Філарет вирішив подорожувати по єпархії. По дорозі він сам захворів і 9 серпня помер у Конотопі. Від Конотопа до Чернігова на протязі 180 верст народ, змінюючи один одного, супроводжував гробницю улюбленого архіпастиря в кількості 10-12 тисяч людей. При цьому не було жодного випадку захворювання холерою – епідемія припинилася і не дійшла до Чернігова. Філарет Гумилевський був канонізований Синодом у 2008 році. День пам’яті – 9/22 серпня.

В кінці 1857 року, направляючись до Ставрополя на Кавказі, Харків відвідав єпископ Ігнатій (Брянчанінов). За запрошенням правлячого архієрея він відслужив Божественну Літургію в Свято-Покровському монастирі.

Архієпископом Харківським і Ахтарським Макарієм (Булгаковим) (з 1859 по 1868 рік) у 1862 році був заснований Хрестний хід з чудотворною іконою Божої Матері із Куряжського монастиря на місце явлення – у село Озерянку. Владика Макарій першим із Харківських архієреїв за благословенням Святого Синоду розпочав видавати духовні журнали та газету. З 1862 року виходив журнал “Духовный вестник”, потім “Духовный дневник”, а з 1866 року – “Харьковские епархиальные ведомости”.

У 1882 році на посаду єпископа Харківського і Ахтирського прибуває Амвросій (Ключарев). В Харкові його діяльність була різноманітною та багатосторонньою. Протягом його керівництва кафедрою було збудовано багато храмів, включаючи ті, що в монастирі. У 1896 році був освячений новий 12-головий храм на честь Озерянської ікони Божої Матері, а бокові частини – на честь апостола та євангелиста Івана Богослова і святого Димитрія Солунського. Також був освячений нижній храм, де в 1913 році знайшов своє останнє пристановище сам єпископ Амвросій.

При житті владики Амвросій приділяв багато уваги впровадженню єдиного церковного сліву в єпархії. Для цього при архієрейському будинку була відкрита школа церковного співу, в якій безкоштовно навчали всіх бажаючих стати псаломщиками.

У 1901 році в Харків був призначений Преосвящений Флавіан (Городецький). Більше року він керував Харківською єпархією, але за цей короткий період встиг залишити про себе добру пам’ять. Він вперше відслужив службу в новорічну ніч 1903 року в Покровському храмі. Ця традиція збереглася і надалі не лише в Харкові, а й у повітових містах.

Архієпископом Харківським і Ахтарським Арсенієм (Брянцевим) (з 1903 по 1914 рік) було засновано релігійно-моральне братство Озерянської ікони Божої Матері. Встановлено щорічне святкування 6/19 лютого Елецько-Харківської чудотворної ікони Божої Матері, яка знаходилась в Успенському соборі. У 1912 році за ініціативою владики було відкрито Харківське єпархіальне церковно-археологічне товариство і музей церковних старовин.

Архиєпископом Харківським і Охтирським у 1914 році став Антоній (Храповицький) – неутомимий і видатний діяч в церковній справі, ревностний богослов і проповідник.

Той час в історії нашої Церкви завершувався епохою молитовно-творчого періоду. Серед інтелігенції все частіше почувалися невдоволення щодо православного християнства. Дух часу, дух Богоборництва проникає в умови та серця людей. Після лютневої революції 1917 року до Харкова прибув В.І. Рапп, призначений Центральною Радою комісарів. Його помічником був священик Володимир Шаповалов, який пізніше приєднався до локальної церкви.

Члени Центральної Ради були націоналістично настроєні, тому вони хотіли відсторонити архієпископа Антонія з Харкова. 1 травня 1917 року архієпископа Антонія відправили у відставку. 15 травня, супроводжуючи його братією Покровського монастиря, він виїхав до Валаамського Спасо-Преображенського монастиря. Але вже 11 серпня 1917 року в Харкові проходили вибори архієрея, і Антоній серед усіх кандидатів набрав найбільшу кількість голосів. 19 серпня Святий Синод знову призначив Антонія архієпископом Харковським і Ахтирським. У 1917 році владика Антоній був піднятий в сан митрополита. Під його керівництвом 2-11 травня 1918 року в Харкові, в умовах австро-німецької окупації, відбулося перше позачергове єпархіальне зібрання, яке відхилило автокефалію і виразило бажання бути в єднанні з Патріархом Московським. Зібрання виходило з того, що Київську кафедру очолить Антоній. Було висловлено бажання, щоб ієрархи українських єпархій, які входили в тісніше єднання між собою, були підкорені Київському митрополиту, а останній – Патріарху Московському і Всієї Русі.

Митрополит Антоній був духовним наставником святителя Івана Шанхайського – майбутнього послідовника подвигів святителя Мелетія Харківського. Так само, як і Мелетій, він ніколи не спав у лежачому положенні. Майбутній святитель Іван Максимович часто молився біля могили святителя Мелетія в Свято-Покровському монастирі.

Владика Антоній приділяв велику увагу духовному відродженню Покровської обителі. На його прохання до Покровського монастиря був переведений з Святогірського Успенського монастиря монах Серафим Шевцов, який відзначався високим доброчесним життям. Пізніше владика Антоній висвятив його в сан ієродиакона та ієромонаха.

У 1918 році владика Антоній був призначений митрополитом Київським і Галицьким, з назначенням його священноархимандритом Києво-Печерської Лаври. Він помер у віці 79 років і був похований у місті Сремське Карловце.

У 1917 році припиняються хресні ходи з Озерянською іконою Божою Матір’ю. У 1919 році разом із відступом військ Добровольчої армії генерала Денікіна монастир покидає архимандрит Рафаїл. Намісником монастиря стає ієромонах Палладій. У 1922 році він постригає в монашество Павла Кратирова – майбутнього священномученика. 19 лютого цього ж року в монастирській церкві Всіх скорблячих радість (тепер цей храм не зберігся) відбулася хіротонія Павла Кратирова во єпископа Старобельського, вікарія Харківської єпархії.

До цього моменту здається, що всі сили зла знову стискаються над Церквою Христовою. Господь знову закликає страждати за Нього.

У 1922 році в Харкові відбувся суд над намісником Покровського монастиря ігуменом Палладієм. Його засудили до 1 року громадсько-примусових робіт. Вина ігумена Палладія полягала в тому, що в Покровському монастирі не виявилося дореволюційної описи. Але монастирське майно ніхто за описом не здавав і не приймав, оскільки з білою армією Харків покинув колишній намісник обителі, а новий намісник почав виконувати свої обов’язки і послушання з 1920 року.

Влада всіма силами намагалася закрити монастир. Для цього вони користувалися послугами новоствореного обновленського “Живого храму” – зборища шарлатанів і аферистів. Постановою Харківського Губісполкому було прийнято рішення закрити Харківський Свято-Покровський монастир – впрочем, як і всі інші монастирі єпархії. У відповідь на це рішення братія монастиря відмовилась добровільно залишити свою обитель і подала до комісії по відокремленню Церкви від держави прохання “про утворення релігійної громади”. Історія зберегла для нас імена тих, хто підписався: Нафанаїл, архиєпископ Харківський і Ахтирський, настоятель ієромонах Палладій, казначей ігумен Євстафій, духовник ієромонах Іустин, економ ієромонах Нифонт, благочинний ієромонах Орест, ієромонах Варсонофій, ієромитрофан, ієром. Серафим (Шевцов), ієром. Мардарій, ієром. Серафим (Христоєв), ієром. Геннадій, ієром. Аркальдій, ієром. Климент, ієром. Елпідофор, ієрод. Філарет, ієром. Ігнатій, ієрод. Трифілій, ієрод. Мелетій, ієрод. Олексій, ієрод. Іосиф, ієрод. Рафаїл, ієрод. Самуїл, монах Вонифатій, монах Тихон, монах Амвросій, монах Василь, монах Стефан…

30 вересня 1922 року рішенням большевистської влади Харківський Покровський чоловічий монастир був закритий із вигнанням братії в провінційні монастирі, які вони пожадають обрати для свого місця проживання. У цей же час разом із братією монастир покинув і ієромонах Серафим (Шевцов).

27 листопада 1922 року «Жива Церква» звертається з проханням передати їм колишній Покровський монастир. З 1922 року монастирські приміщення були зайняті різними організаціями. У тому ж році до Харківського історичного музею, розташованого на території Покровського монастиря, були перевезені з розгромленого монастиря в Лубнах мощі святителя Афанасія Цареградського Лубенського чудотворця, де вони знаходились до 1948 року.

У 1930-х роках зникла Озерянська ікона Божої Матері. Існує кілька версій її зникнення. Згідно з однією з них, ікону знищили безбожники на території храму Трьох Святителів (Гольберевська церква), за іншою – ікона була вивезена за кордон.

У 1941 році розпочалася Велика Вітчизняна війна, 24 жовтня в Харкові увійшла німецька армія. Варто зауважити, що звірства “наших” большевиків у цей період були настільки жорстокі, що німецькі солдати представлялись містянам гідними прийняття з хлібом-сіллю.

Цілком інша ситуація розгорнулася під час нацистської окупації на території Харкова. Німецькі війська виявили ще більший ворожий настрій до наших святинь, ніж більшовики. Фашисти стріляли і вішали не лише комуністів, але й будь-кого, кого вони підозрювали. У архівних документах, представлених у Харківському церковно-історичному музеї, містяться відомості про злочини нацистів стосовно вірних: священиків брали з вулиці і змушували виконувати принизливі для священства роботи, в рясі та з хрестом шагати під конвоєм на вулиці, виганяли з квартир і грабували, вривалися в храми, кощунствено ображали святині. Одиного священника німці арештували, знущалися та глузували, піддавши його суду, звинуватили в партизанстві. Віруючих насильно забирали на роботи в святкові дні, припиняли богослужіння, виводили моляться з храму та загрожували їм арештами та стратами. У цей період Покровський храм був частково розруйнований і тривалий час перебував у запущеності.

Цілком інша ситуація розгорнулася під час нацистської окупації на території Харкова. Німецькі війська виявили ще більший ворожий настрій до наших святинь, ніж більшовики. Фашисти стріляли і вішали не лише комуністів, але й будь-кого, кого вони підозрювали. У архівних документах, представлених у Харківському церковно-історичному музеї, містяться відомості про злочини нацистів стосовно вірних: священиків брали з вулиці і змушували виконувати принизливі для священства роботи, в рясі та з хрестом шагати під конвоєм на вулиці, виганяли з квартир і грабували, вривалися в храми, кощунствено ображали святині. Одиного священника німці арештували, знущалися та глузували, піддавши його суду, звинуватили в партизанстві. Віруючих насильно забирали на роботи в святкові дні, припиняли богослужіння, виводили моляться з храму та загрожували їм арештами та стратами. У цей період Покровський храм був частково розруйнований і тривалий час перебував у запущеності.

Після закінчення війни архієпископ Стефан (Проценко) взяв на себе важливу місію в усуненні недоліків у духовному житті, які виникли протягом попереднього періоду. До однієї з невідкладних заходів входило відновлення раніше закритих приходів і храмів, рукоположення достойних кандидатів до священницького сану. Протягом цього періоду архієпископ Стефан (Проценко) стикнувся із значними труднощами.

Після війни стосунки держави до Церкви дещо полегшилися. Змінювалося відношення до реєстрації і відкриття церков як у Харкові, так і в інших містах і селах єпархії, проте по-різному з різних причин.

У 1944 році у Церкви було відібрано будівлю Архієрейського будинку та передано у користування Харківському історичному музею.

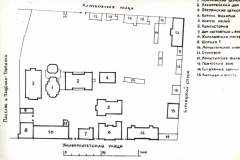

У 1945 році з Церкви було остаточно відібрано один із найстаріших храмів Харкова – Покровський собор монастиря. Адміністрація єпархії продовжувала розташовуватися на території монастиря в колишньому корпусі намісника, який він ділив із військовим комісаріатом Дзержинського району м. Харкова. З часом вся територія Покровського монастиря почала нагадувати музейне містечко.

В середині травня 1948 року Харків відвідав Патріарх Московський і всієї Русі Олексій I. Під час свого візиту Патріарх вирішив питання про шанування місцевих святих – архиєпископа Харківського і Ахтимського Мелетія (Леонтовича). Ще до візиту в Харківі Патріарх благословив архієпископа Стефана перенести мощі святителя Мелетія в Свято-Благовіщенський собор. У тому ж році за ініціативою архієпископа Стефана (Проценко) були перенесені в Благовіщенський кафедральний собор мощі святителя Афанасія Цареградського. 16-17 жовтня 1949 року було урочисто (наскільки це було можливо) відзначено 150-річчя Харківської єпархії.

Митрополит Стефан помер у 1960 році і був похований на Харківському міському кладовищі на Лисій горі.

У 1958 році Українська реставраційна організація Будмонумент розпочала ремонтні роботи на міському пам’ятнику архітектури – Покровському соборі.

Було відновлено дахи, заделані вивали в кладці, замуровані тимчасовими кладками та щитами віконні і дверні проїми. Далі робота з відновлення Покровського храму переважно відбувалася “на папері”.

У 1967 році проект реставрації, виконаний архітектором В.Б Петичинським, був розглянутий і затверджений Радою Госсполуча УРСР. Роботи з реставрації собору та дзвіниці були відновлені. Але невдовзі знову консервовані, і історико-архівні та натурні дослідження храму продовжили мистецтвознавець М.Г. Дегтярьов та архітектор В.І. Корнеєва.

З 1967 по 1970 рік єпархією керував єпископ Леонтий (Гудимов). Під його керівництвом влада перенесла єпархіальне управління з території монастиря в нову будівлю на вулиці Мінській.

Після приходу на кафедру митрополита Никодима (Руснака) (архієпископа Харкова і Богодухова з грудня 1970 року по 1983 рік; митрополита Харкова і Богодухова з вересня 1989 року), завдяки активним зусиллям владики, стосунки між Церквою і місцевими владами стали трошки теплішими.

У 1978 році за ініціативою і підтримкою митрополита Харкова і Богодухова Никодима святитель Мелетій був канонізований, і його ім’я внесено в календар святих.

Митрополит Никодим народився 18 квітня 1921 року на Буковині в бідній селянській родині. У 1938 році вступив у Свято-Іоанно-Богословський чоловічий монастир. 4 січня 1945 року взяв монашеский постриг ім’ям Никодим. 29 квітня 1945 року був рукоположений в ієродиакона, а 23 лютого 1946 року – в ієромонаха. З 1950 по 1955 рік був настоятелем Свято-Іоанно-Богословського монастиря. Здобув богословську освіту в Московській семінарії та академії, де закінчив її з ступенем кандидата богослов’я. 10 серпня 1961 року був хиротонізований в єпископа Костромського. З 1 грудня 1970 року призначений на Харківську кафедру.

Молитвами та турботами владики Ниодима Свято-Покровський чоловічий монастир м. Харкова був повернений Церкві. У 1990 році Церкві був переданий Покровський храм.

Першим намістником після відкриття монастиря став архимандрит Віталій (Жуков).

30 вересня 1990 року був здійснений перший чернечий постриг у обителі, що знову відкрилася. Був пострижений у мантію чернець Никодим Силко (нині архімандрит).

14 жовтня 1990 року вперше за довгі 68 років забуття урочисто було відзначено престольне свято обителі – Покрова Пресвятої Богородиці.

На території монастиря в будівлі єпархіального управління 27-28 травня 1992 року відбувся історичний Харківський архієрейський собор під головуванням митрополита Никодима, який у своєму «Історичному спогаді» писав: «На нашу долю випала священна жеребка затвердити відданість Вселенському Православ’ю0 -літнього подвигу віри дідів та прадідів». Зберігши канонічний шлях єдності та чистоти Святої Церкви, Собор обрав її Предстоятелем Митрополита Київського та всієї України Володимира (Сабодана).

Як і в далекому 1918 році за митрополита Антонія Храповицького, Харків знову послужив оплотом канонічності православ’я в Україні.

1997 року Харківський історичний музей звільнив перше приміщення Архієрейського будинку, переїхавши до приміщення колишнього готелю Покровського монастиря на вул. Університетська. Остаточно остання будівля Історичний музей звільнив у 2003 році.

Влітку 2000 владика Никодим призначає намісником монастиря архімандрита Севастіана (Щербакова). Хоча архімандрит Севастіан разом із братією і розпочав активні відновлювальні роботи в обителі, проте через непорозуміння, свою гордість і непослух 19 вересня 2003 року він залишає монастир разом із братією. Намісником монастиря призначається Онуфрій (Легкий), вікарій Харківської єпархії, архієпископ Ізюмський.

Владика-намісник активно допомагає священноархімандриту Никодиму відновлювати обитель. Його працями та турботами було відреставровано Озерянський храм (зсередини та зовні), у храмі були настелені мармурові підлоги. До цього дня інтенсивно ведеться реставрація Покровського храму. Поступово змінюється і Хрестовоздвиженський храм: настилаються мармурові підлоги, оновлюється іконостас.

Облаштовується територія монастиря, реконструюються господарські будівлі, ремонтується житловий братський корпус, облагороджується монастирський двір, яскравою перлиною якого є пам’ятник 2000-річчю Різдва Христового, зведений за задумом Високопреосвященнішого митрополита Никодима.

В Озерянському храмі знаходиться безцінний скарб – дар владики Никодима – кіот зі святими мощами та камінням зі Святої Землі, серед яких частина життєдайного дерева Хреста Господнього та інші.

В Озерянському храмі знаходиться безцінний скарб – дар владики Никодима – кіот зі святими мощами та камінням зі Святої Землі, серед яких частина життєдайного дерева Хреста Господнього та інші.

У 2004 році стараннями священноархімандрита Покровського монастиря митрополита Никодима та працями намісника архієпископа Онуфрія в дар обителі було передано точний список чудотворної ікони Божої Матері «Всецариця», писаний на святій горі Афон.

У серпні 2004 року було відроджено Церковно-історичний музей, який був освячений митрополитом Никодимом – його головним організатором та жертводавцем.

Турботами намісника у квітні 2008 року розпочинає своє існування монастирська духовно-просвітницька газета «Покровський вісник».

31 грудня 2008 року було відновлено традицію служб у новорічну ніч, встановлену далекого 1903 року преосвященним Флавіаном, архієпископом Харківським та Охтирським.

У 2010 році було відновлено точний список Озерянської ікони Божої Матері, який було встановлено у Хрестовоздвиженському храмі біля солеї (можливо, на тому самому місці, де історично ікона перебувала до будівництва Озерянського храму).

15 вересня 2011 року наша свята обитель зазнала непоправної втрати. На 90-му році життя, причастившись святих Христових Таїн, відійшов до Господа наш владика і отець Високопреосвященніший митрополит Никодим. Його відспівування, яке очолив Ювеналій, митрополит Крутицький та Коломенський, проходило у кафедральному Благовіщенському соборі. Братія сподівається, що втративши молитовника на землі, вона придбала ходатая на небесах перед Престолом Христа Бога нашого.

8 травня 2012 року керуючим Харківської єпархії та священноархімандритом Покровського монастиря Св. Синод УПЦ затверджує архієпископа Онуфрія (Легкого).

Першою знаменною подією, яка відзначила початок архієрейського правління новозатвердженого архіпастиря, стало святкування 20-ї річниці Харківського Архієрейського Собору 1992 року.

Скільки десятків тисяч разів була принесена в Покровській обителі безкровна жертва за гріхи світу, скільки сліз покаяння прийняли на себе стіни її, скільки вони бачили радості примирення з совістю та Богом, скільки відради в смутках, скільки відпочинку від одноманітності житейської суєти, скільки релігійно-естетичних. вражень, скільки, нарешті, напуття в вічне життя!

Нехай місце, освячене всім цим, а найбільше Покровом Пречистої Божої Матері, яка обрала місце це своїм уділом, буде жертовником хвали Богу, подачеві всіх благ, жертовником умилостивлення за гріхи наші і місце притулку до Покрову Його святої Матері.

Використана література:

- Архиепископ Онуфрий (Легкий) История Харьковской епархии 1799-2009.

- Багалей Д.И., Миллер Д.П. История городаХарькова за 250 лет его существования (1655-1905)

- Филарет (Д.Г. Гумилевский) Историко-статистическое описание Харьковской епархии.

- Журнал «Вера и разум» № 4, 2003г.

- «Куряжская обитель и ея Георгиевско-Петро-Павловский храм» (1673-1903 г.г.) Харьков. Типография Губернского Правления, Петровский пер., д.17. 1904.

- Архипастыри Харьковской епархии (1799-1999) о.Владимир (Швец), С.М.Куделко, О.Г.Павлова. (Харьковский биографический словарь).

- Священник Михаил Матвеенко «История Харьковской епархии (1850-1988). Харьков-1999.

- Фонды Областного Архива ХО

- Александр Крупенков. Белгородская старина. Белгород 2011г.

- Публикации газеты «Покровский вестник» за 2008-2012г.г.